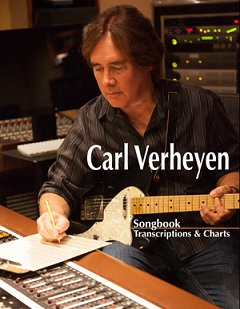

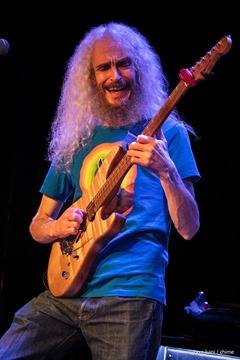

Guthrie Govan

Photo by Jon Luini

Guthrie Govan(ガスリー・ゴーヴァン [guitar] )、Bryan Beller(ブライアン・ベラー [bass] )、Marco Minnemann(マルコ・ミネマン [drums])・・高次元の凄腕ミュージシャンのトリオによるバンド THE ARISTOCRATSが創り出した最新のコンセプトアルバム『DUCK』。アルバムのコンセプトとなっているアヒルを主人公とした物語 DUCK であるが、実は、最初に物語ありき・・ではなく、事前に各メンバーが分担して新作用に3曲づつを作曲、それら持ち寄った9曲を素材に全9章からなる物語を創作する、といった手法が取られているとのことである。様々な音楽ジャンルに深く精通し、それらを表現するための高度な演奏技術を持ち、まるで映画のワンシーンのような情景を音楽で創造するTHE ARISTOCRATSによる今回の作品は、聴き手のイマジネーションを最大限に刺激し、物語の中に深く惹き込んでいく。ガスリー・ゴーヴァンにTHE ARISTOCRATSの最新作『DUCK』のことについて語ってもらうとともに、ガスリーが参加しているハンス・ジマーのプロジェクトについても話を聞いた。

Interview / Text Mamoru Moriyama

Translation Hiroshi Takakura

Photo by Simona Wordeman

Muse On Muse (以下MM) : THE ARISTOCRATSの最新作『DUCK』では、Duckが繰り広げる物語が音楽で巧みに描写されており、聴き手のイマジネーションを刺激し物語の中に惹き込む素晴らしい作品です。このアルバムのコンセプトについて教えて下さい。

Guthrie Govan (以下GG) : 基本的には南極に住んでいるダック(アヒル)が主人公の物語だよ。彼は故郷でトラブルに巻き込まれて、ニューヨーク市に逃げざるを得なくなったんだ。そしてとても怖いペンギン警察官のロックホッパー巡査に追われることになる。(2020年のライブアルバム『Freeze』のカバーに登場した同じペンギン警察官を覚えてるファンもいるかもしれないね。)僕らのウェブサイトで9つの楽曲ごとにストーリーを段階的に公開する予定だから、物語の詳細はあまり明かしたくないんだけど、次の章で何が起こるかをリスナーに予想してもらいたいんだ!言うまでもなくこの物語はエキサイティングで、ダックはいろんな冒険や失敗を経験するよ。

MM : アルバムのジャケットに描かれているアヒル達のキャラも作品に対する興味を更にかきたてます。

GG : アルバムカバーに漫画風のグラフィックを使うアイデアを続けているんだけど、そうすることで、バンドの遊び心をうまく表現できていると思う。過去のアルバムカバーのほとんどは最高のアーティストであるトム・コルビーと一緒に制作したんだけど、今回『DUCK』のアートワークを依頼しようと彼に連絡を取ったら、悲しいことに彼が亡くなっていたことがわかったんだ。

その後、ブライアンの知り合いの紹介でランス・マイヤーズに出会った。彼は様々な興味深いゲームやテレビ番組などのアニメーション作品を手がけてきたアーティストなんだ。(彼の他の作品もオンラインでチェックしてみて。すごい印象的で素晴らしい作品たちだよ!)ランスのスタイルはトムとは明らかに違うんだけど、彼が全く違った視点からアリストクラッツの精神を見事に捉えてくれたと感じているよ。

MM : 『DUCK』のストーリーは全9章で成り立ち、各メンバーが3章(3曲)づつ作曲を担当していますが、どの章(曲)を誰が担当するのかの分担はどのようにして決めたのでしょうか?

GG : そうだね。基本的にはまず曲が先にできて、その後にすべての素材を確認してみたらコンセプトのあるストーリーが作れる可能性に気づいたんだ。僕たちそれぞれが新しいアルバムのために3曲を作曲したんだけど、みんな同時に作曲していたから、実際に他のメンバーがどんなものを作り上げるかは全くわからなかったんだよね。全曲を集めた時に、実際にストーリーやその展開に合わせたムードが表現できるだけの音楽的な材料が揃っていることに気づいてすごく驚いたよ。だから僕たちはこのままいけるってことに気づいて、いわゆるコンセプトアルバムと言われるものの伝統を破壊したコンセプトアルバムを作ったんだ。

MM : MUSE ON MUSEへの以前のインタビューでは、作曲時のデモはかなり完成度が高く、デモを聴けば各パートをどんなサウンドにするかのイメージがわかるようになっている、とお話しいただきました。今回、DUCKの物語の各章を表現する曲を作曲するに際し、これまでとは違う新たな取り組み等はありましたか?

GG : 僕たちの作曲とプリプロダクションのプロセスは、どのアルバムにおいても基本的に同じなんだ。バンドの初期に僕たちにとって自然でうまくいく方法を見つけたから、音楽を作るための基本的な方法論を見直そうとしたことはないね。(僕はブライアントマルコとは時差で8時間離れていたところに住んでるから、リモートではなく定期的にリハーサルルームで会う必要があるんだ!)

とはいえ『DUCK』には確かに以前とは違う要素が含まれているよ。例えば、”Slideshow” は僕が初めて多くのオーバーダビングを必要とする曲を提供したんだ。このバンドの歴史を通じて、ライブで3人が演奏して、そこから出てくる相乗効果、このライブ感・トリオ感が表現できるよう曲のアイデアをアレンジしようとしてきたんだけど、”Slideshow” はあくまでアルバム用のトラックだね。

新しいアルバムごとに、新しくスタイリスティックなインスピレーションを見つけようとしている。DUCKを制作している時、僕たちが遊び心を持って取り入れることができる、意外で新しいジャンルがまだまだ尽きていないことに気づいて安心したよ。この新しいアルバムでは、90年代のダンスミュージックからバルカンフォークまで、いろんな要素に挑戦してみた。そこをファンの皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいね。

MM : ブライアン (Bryan Beller)の作曲による “Aristoclub”、”Muddle Through”、”This Is Not Scrotum”は、いずれの曲もはっきりと分かりやすいメロディを持っておりキャッチーさが感じられます。

GG : まさにその通りだね!ブライアンのアリストクラッツでの作曲は、ギター音楽の要素が強いと感じている。これは彼がドゥイージル・ザッパ、マイク・ケネリー、スティーブ・ヴァイ、ジョー・サトリアーニなどとギター中心の音楽を演奏してきた経験から来ているのと思うんだ。ブライアンはインストゥルメンタル音楽においてギターが歌い手のように機能する方法を本能的に理解していると思う。

MM : また、マルコ(Marco Minnemann)の作曲による”Hey, Where’s MY Drink Package?”、”Sittin’ With A Duck On A Bay”、”And Then There Were Just US/Duck’s End”では、曲の中で様々にリズムを変遷させることにより物語の情景を描写しています。

GG : マルコの曲は、シンプルに聞こえるものでも、実際に学び始めると小さな驚きが隠されていることがよくある。彼のプロダクションはヴァースやコーラスが小節ごとに微妙に異なっていることが珍しくない。彼の目標はこのトリオのためにメロディックでグルーヴ感のある曲を作りながら、決して予測できないものにすることなんだと思う。

特に ”Drink Package” に関して言えば、マルコの意図は、複雑で人によっては威圧的に感じるかもしれないリズムのコンセプト(この場合は5/16拍子と4/4拍子のポリリズム)を取り入れ、それがテクニックを見せびらかすだけのものでなく、説得力のあるグルーヴを生み出し、実際に気持ち良いものにすることを示すことだったんだ。

MM : “Sittin’ With A Duck On A Bay”では、あなたのギターによるクリーンなトーンでのジャジィな美しいプレイ、それとドライヴしたトーンとワウペダルによるDuckを感じさせるプレイが印象的です。

GG : そうだね。マルコはいわゆるオールドスクールで1970年代風のサウンドを持つ曲を書きたかったんだと思う。デモを聞いた時に、彼の意図を解釈してそれを強調するために何ができるかを考えて、本格的な「70年代風」のセットアップ、つまりGibson ES-335をFender Deluxeアンプに接続して使うことに決めたんだ。「ダック」という単語が曲名に含まれていると知った瞬間に、ワウペダルを使うことを決めたよ! 曲はアルバム中で最も僕たちがバンドとしてジャムセッション的な側面を最も効果的に強調している曲だと思う。もちろん、完全に作曲されたセクションもたくさんあるけど、イントロやギターソロのセクションは本当に3人がリアルタイムに楽しく即興演奏をして、次のセクションに移る合図を待っている感じなんだ。すごく楽しかったよ!

Photo by Jon Luini

MM : そして、あなたが作曲した”Sgt. Rockhopper”、”Here Come The Builders”では、躍動感のあるギタープレイが曲の強力な推進力となっており、”Slideshow”では、ギターによるクリーンなサウンドの効果が印象的です。

GG : “Sgt. Rockhopper” は、僕の曲には珍しくパンクロック的なエネルギーを取り入れようとした試みだったんだ。この曲について言えるのは、警察の制服を着たペンギンが南極をスノーモービルでパトロールする姿を思い浮かべながら書いたということだけかな。なぜそんな曲を書きたかったのかは自分でもわからないけど・・ただそうしたかったんだ。

“Slideshow” については、これまでアリストクラッツのカタログに提供した曲の中で、なんだか異質な感じがするんだ。普段はトリオに特化して曲を書こうと最善を尽くすんだけど、締め切りが迫っている中でまだ1曲必要だった時期に、”Slideshow” のアイデアが色々と頭の中に浮かんできたんだ。その雰囲気がアリストクラッツに合うとは思わなかったけど、メロディやハーモニーのモチーフと、リピートされる短いポリフォニックなループが頭から離れなくて、最終的にはそのままこの曲を完成ようと思った。幸いなことに、完成した曲に対してすごく満足感を感じていて、バンドメンバーも気に入ってくれたみたいだね。時には直感に従って創作することが重要だと思う。何を創るべきかを気にしすぎず、その瞬間に感じたままを表現することが大切だね。

MM : “Here Come The Builders”の冒頭でEdvard Griegの”Morning Mood (Peer Gynt Suite No.1, Op.46)”が流れた後、いきなり始まるドライヴし跳ねたリズムのギターリフへの展開がとてもクールです。

GG : この曲を作り始めた時、実はキレイなコードがたくさん入ったジャズフュージョンのバラードを作ろうとしていたんだけど、、当時住んでいたマンションの建物全体でかなり大きな工事が行われていて、ハンマーやドリルの騒音で考えが常に中断されている状況だった。最初はそれに抵抗して、当初作りたかった曲を書こうとしたんだけど、最終的に周囲の騒がしい、決まったリズムもない混沌を受け入れて、その雰囲気を作曲中のトラックに取り入れることにしたんだ。有名なグリーグの穏やかな曲調からスタートして、半分完成されたバラードを、突然現れて無情にも妨害する建設作業員たちの騒音が曲を破壊するというのが面白い方法だと思ったんだよ!この曲のクレジットにはインスピレーションの源として建設作業員たちを共作として加えたいね。

MM : あなた自身が作曲した曲はもちろん、マルコやブライアンが作曲した曲においても、あなたはギターで表現可能なあらゆるサウンド、トーンやテクニックを駆使して聴き手のイマジネーションを刺激する物語の情景を見事に創り出しています。

GG : 僕たち三人とも、音楽において、音の質感が音符やコード、リズムと同じくらい重要だと考えているんだ。適切な音色がなければ、ただの音符の集まりに過ぎなくなってしまうこともあるからね。音色が正しくなければ、リスナーをエモーショナルな旅に連れて行くことはできないんだ。 僕たちは様々なジャンルに手を出すのが好きで、それぞれのトラックに最も適した音色を見つける努力をしてきた。これがアルバム全体の流れを形づけ、リスナーにとって面白いものにしているんだと思う。スタイルの多様性が、新しい音を探し続けることを促してくれるんだ・・それが楽しいんだよね。

MM : アルバムで使用したギター、アンプ、ペダル類について教えて下さい。

GG : このアルバムは2つの全く違う環境で録音したから2つに分けて答えないといけないね。カリフォルニア州、オハイのスタジオでみんなで作業した時は、ほとんどの場合、僕のシグネチャーモデルのチャーベルを、僕が信頼してるVictory V30に通して、Celestion Vintage 30sが入った2×12キャビネットに接続していたんだ。エフェクトに関しては、”Sittin’ With A Duck On A Bay” ではXoticのワウペダルを使ったのを覚えている。”Here Come The Builders” の一部にはKlonレプリカを使っていた(スタジオで見つけたものを使っただけで、そのKlonを作ったメーカーの名前は知らないんだけどね!)

その後スタジオの時間を全て使い切ってしまい、それぞれの家に戻って個別のトラッキングやオーバーダブを仕上げる事になったんだけど、僕はまた自分のアパートに戻って(ラッキーな事にその時は建設作業員の共演はなかったよ!)ギターのコレクションから様々なモデルを使って、すべてFractal FM-9に接続していたんだ。例えば “This Is Not Scrotum” ではReverend Airwaveの 12弦ギターを使っているし、”Muddle Through” のよりオーバードライブがかかったソロはNik Huber Orca 59で弾いている。あとそれと ”Slideshow” で何本の別のギターを使ったかは数え切れないよ。

MM : 今作のように物語の情景を音楽で表現するといったことにおいては、あなたはこれまでに映画音楽の作曲家であるハンス・ジマーのプロジェクトにも携わっています。ハンス・ジマーとの仕事に携わるようになった経緯を教えて下さい。

GG : 10年前に、Facebookでハンス・ジマーを名乗る人物からメッセージを受け取って、彼のバンドに参加しないかというオファーを受けたんだ。最初は本物のハンスが僕のことを知っているなんて信じられなかったよ。過去にも偽物からの変なメッセージをたくさん見てきたからね!でも、彼が本当にハリウッドの有名な作曲家であること、そしてYouTubeで僕のフレットレスギターを弾いている映像を偶然見つけて興味を持ったことを納得させてくれたんだ。もちろん「はい」と答える以外に選択肢はなかったよ!

最初は、彼のライブで演奏されるベストヒット的な楽曲のために何個かのギターパートを考案するだけの役割だった(オリジナルの録音にはほとんどギターが入っていないからね!)けどその後関係性が深まって、最近では「Dune 2」などの彼が手がけるサウンドトラックにも参加するようになった。この分野の音楽に対して何か貢献をしようとするプロセスが大好きで、ハンスやオーケストラのプレイヤーと一緒に仕事をすることで確実に多くのことを学んだよ。

MM : あなた自身のソロやTHE ARISTOCRATSにおける活動と、ハンス・ジマーのプロジェクトにおける活動とでの音楽的な部分やギタープレイといった部分において求められることの違いなどについて教えて下さい。

GG : それぞれ全く異なる世界なんだ。The Aristocratsのトリオは僕たちの子供みたいなもので、全ての音楽を自分たちで作り、全てのビジネスは自分達で決定している。少人数編成のトリオの利点の一つで、お互いがステージ上で何をしているのかを常に把握できるし、即興演奏やアドリブを広げる自由があるんだ。ハンスのバンドでは、それぞれのミュージシャンが輝く機会を得ることもあるけど、基本的にはハンスの作曲を最大限に表現するために集まっているんだ。自分たちの音楽を披露するのとは違って、みんなが大きくて複雑な機械の一部であることを意識しなければならない。だから、もっと構造がしっかりしているんだ・・そうでないと、全体が崩れてしまうからね!

正直に言って、どちらの音楽設定も本当に楽しんでいるよ。それぞれの場面で素晴らしいミュージシャンと一緒に演奏する機会があるけど、全く違う心構えが必要だね。この二つのモードを切り替えることは、いつもクリエイティブな「リフレッシュ」になるんだ。

MM : 映画『TOP GUN MAVERICK』のサウンドトラックでは、ハンス・ジマーがクレジットされており(ALBUM PRODUCERS LORNE BALF, HANS ZIMMER / MUSIC BY HAROLD FALTERMEYER, LADY GAGA, HANS ZIMMER)、あなたもSCORE CONSULTANTとしてクレジットされています。このサウンドトラックであなたが手掛けたことについて教えて下さい。ギターはプレイしていないのでしょうか。

GG : いや、Top Gun: Maverickのスコアでは実際には何も演奏していないよ。純粋にアイデアを出したり意見やフィードバックを求められたりする感じだね。

MM : 今後の予定について教えて下さい。

GG : The Aristocratsとハンス・ジマーの両方でたくさんのツアーが予定されているよ!次の目的地はドバイで、ハンスと彼のバンドと一緒だね。その他の予定はまだ分からないよ!

MM : ファンへのメッセージをお願いします。

GG : 聴いてくれて本当にありがとう。アリストクラッツはかなり変わった音楽をやっていて、それがすべての人の好みに合うわけではないことは十分承知しているよ。だからこそサポートしてくれている人達には本当に感謝している。『DUCK』を楽しんでくれることを願っているし、ツアーでどこかで会えるのを楽しみにしているよ!

The Aristocrats official website https://the-aristocrats-band.com/

THE ARISTOCRATS / DUCK

1. Hey, Where’s MY Drink Package?

2. Aristoclub

3. Sgt. Rockhopper

4. Sittin’ With A Duck On A Bay

5. Here Come The Builders

6. Muddle Through

7. Slideshow

8. And Then There Were Just Us / Duck’s End

9. This Is Not Scrotum